【永久保存ガイド】保育園経営者なら知っておくべき保育業界における「人事評価」の完全攻略ガイド

ー成功する人事評価制度の運用方法~具体的な実践例まで紹介

1. はじめに

保育業界では、

処遇改善等で賃金は年々上がり、ICT化も進めて負担も減った。

働き方改革で労働時間や有休取得などの労働環境も改善されている。

それなのに、仕事や職場に不満や不安を抱え退社・退職する職員がなぜ減らないのか…?

そんなお声をよく聞きます。

それを改善する一つの策として、

人事評価制度への着手を何度も試みた!

という保育事業者の方も多いことと存じます。

もちろん、根本にあるのは

「頑張っている職員に対して、公正・公平な評価をしたい」というお気持ちがあってこそ。

しかし一方で、

「人事評価の評価内容・評価者・評価結果に関して職員から不満が出そう・・」

という”職員の不満”に対するリスクや

「他の業界とは異なり、保育業界は”保育”の仕事を評価するのが難しい・・」

という”仕組み化と運用”の難しさ

という壁が立ちはだかり、途中で中断してしまうことも多々あるようです。

保育業界では、多くの園で人事評価制度が適切に運用されていないという課題が存在します。

人事評価制度は導入して終わりではなく、適切に運用することで職員の納得感を高め、

組織の成長につなげる必要があります。

本記事では、保育業界における公平公正な人事評価制度を定着させるための運用方法について

詳しく解説し、成功事例を交えながら具体的なステップを紹介します。

2. 保育業界で人事評価制度の運用がうまくいかない理由

人事評価制度は、本来「職員の成長を支援する仕組み」であるはずです。

しかし、現場でその目的を果たせていないケースも少なくありません。

以下では、保育園・こども園の実際の現場で起こりがちな課題を3つの視点からご紹介します。

2-1. 人事評価の評価基準のズレが発生する

- 園長・主任と現場職員の間で人事評価の評価基準に認識のズレがある

たとえば、園長先生が「子どもの主体性を大切にしてほしい」と考えていても、

現場の保育士さんは「安全第一、トラブルのない保育」が評価されると感じていたら、

そもそも目指す保育の姿がズレてしまいます。

ある園では、「自ら遊びを展開できる子を育てたい」という方針があるにもかかわらず、

評価シートには「落ち着いて過ごせているか」だけがチェック項目として記載されており、

職員が評価されるために“静かにさせる”ことに力を入れてしまっていました。

- 基準があいまいで、主観的な人事評価になりやすい

「子どもとの関わりが良好」といった表現はよく人事評価の評価項目にありますが、

これが何を意味するのかが共有されていないと、職員ごとの捉え方に差が出ます。

A先生は「優しく接すること」と思い、

B先生は「子どもの気持ちに寄り添いながらも毅然とした対応」と考えていると、

評価時に混乱が生じます。

現場では「園長先生の“好き嫌い”で評価が決まってる気がする」と感じる職員も出てきてしまいます。

- 期待する役割が明確でなく、職員がどのように行動すべきか不明確

主任や中堅職員に対して、「リーダーシップを発揮して」と伝えたつもりでも、

実際には「何をすればいいのか分からない」と感じている職員は多いものです。

ある園の中堅職員は

「何かあったときに声をかけるくらいで十分だと思っていたけれど、

園長から“もっと他の職員の育成にも関わってほしい”と言われて驚いた」

と話していました。

2-2. 人事評価のフィードバックが不十分

- 人事評価の評価結果が適切に伝えられず、職員が改善点を把握できない

人事評価をしても、本人に十分なフィードバックがなければ、

それはただの“点数づけ”で終わってしまいます。

ある園の保育士さんは

「人事評価の紙を渡されて“このくらいの評価です”とだけ言われて、

どうすれば次に活かせるのか分からなかった」

と感じたことがあるようです。

- フィードバックの機会が少なく、人事評価に対する不信感が高まる

特に年1回の人事評価しか行われていない場合、

「結局、私のことちゃんと見てくれているのかな?」という疑念が生まれます。

ある園では、

「私はこの1年、けっこう頑張ったつもりなのに、評価は去年と同じ。

理由も説明されなかったので、やる気がなくなった」

という声が上がっていました。

- 1on1ミーティングが形骸化している

時間を取って1on1を実施していても、

「とにかく業務の確認だけで終わる」「上司が一方的に話すだけ」

というケースがよくあります。

現場では

「形式的にやってる感じで、私の話なんてほとんど聞いてない」

と感じている職員も少なくありません。

これでは信頼関係も築けず、本来の評価の意義が薄れてしまいます。

| 現状(Before) | 理想(After) | |

| 評価基準があいまい | ⇨ | 評価項目と期待役割が明確 |

| フィードバックが形式的 | ⇨ | 年3回+1on1で丁寧な対話 |

| 評価が処遇と連動しない | ⇨ | 昇給・昇格に反映される |

2-3.人事評価の仕組みが定着しない

- 忙しい現場では人事評価のための時間が確保されにくい

日常の保育、保護者対応、書類業務、突発的なトラブル…。

多忙な保育現場では、

人事評価面談やフィードバックに十分な時間を割くことが難しいのが実情です。

ある園の園長先生は

「人手が足りず、評価の時間も園児対応に追われて後回しになってしまっている」

と悩んでいました。

- 人事評価結果が給与や昇格につながらないため、職員のモチベーションが上がらない

「頑張っても給料は変わらないし、人事評価があまり意味を持たない」

と感じる職員も多くいます。

ある保育士さんは、

「人事評価の点数はいいのに、待遇も役割も変わらない。

この人事評価制度ってなんのためにあるんだろう…」と話していました。

- 人事評価の定期的な見直しが行われず、人事評価制度が形骸化する

導入当初は意義があった人事評価制度も、

2年、3年と経つうちに“昔決めたままの評価シート”がそのまま使われていたりします。

時代や園の方針、組織体制が変わっても、

人事評価制度を見直さないままでは、現場との乖離が生まれます。

「結局、形だけ残っていて、実態に合っていない」

と現場が感じてしまえば、制度そのものの信頼性が揺らいでしまいます。

いかがでしょうか?

実際に保育現場でこれまで数多くの経営者・園長先生や職員の方とお話していて出てきた内容です。

当コラムの冒頭でもお伝えした通り、

「公正公平な人事評価制度を」と職員のことを思って導入したはずなのに、

どこかでズレが生じてしまい、結局うまく運用できない、

という声が多いのも納得です。

では、保育業界において、

成功する人事評価制度の運用には何が必要なのか、次でお伝えしていきます。

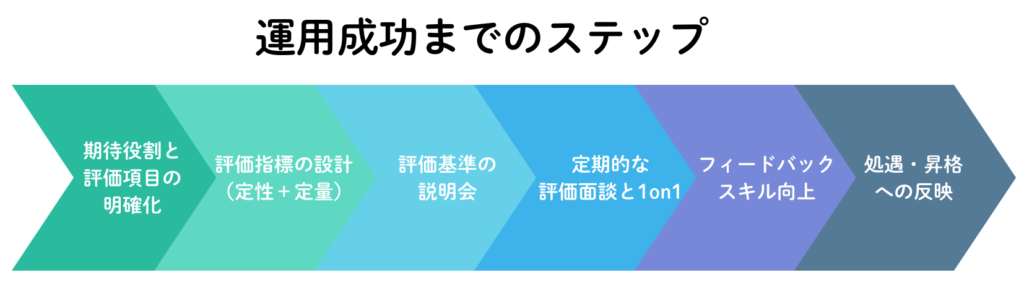

3. 保育業界において成功する人事評価制度の運用ステップ

人事評価制度を「形」だけで終わらせず、職員の成長やモチベーション、

組織の一体感につなげるには、運用の工夫がカギになります。

以下では、成功している園が実践しているポイントを、現場の事例を交えてご紹介します。

3-1. 明確な人事評価基準の確立

- 役職ごとの役割を明確化し、それに基づいた人事評価項目を設定

ある園では、リーダー・中堅・若手それぞれの「期待される役割」を明文化しました。

たとえば中堅職員には

「新人育成への関与」や「チーム内での調整力」などが盛り込まれ、

単なる子どもとの関わりだけでなく“組織を支える役割”も評価に反映。

これにより、中堅職員が

「自分の立場で求められていることが明確になった」

と自信を持って取り組めるようになります。

- 客観的な評価指標を用意し、定性評価と定量評価を組み合わせる

保護者対応や子どもとの関わりなど、感覚的な評価になりやすい項目についても、

「連絡帳での記載回数」や「週案の提出率」などの数値を一部に取り入れた園があります。

これにより、感情に左右されにくい評価が実現し、

「この数字を上げるにはどう行動すればいいか?」

という改善意識が職員の中に芽生えます。

| 評価項目 | 定性評価(例) | 定量評価(例) |

| 保護者対応 | 信頼関係を築けているか | 苦情・相談対応件数 |

| 書類業務 | 丁寧さ・期限遵守 | 提出期限遵守率 |

- 職員への人事評価基準の説明会を実施し、納得感を高める

あるこども園では、新年度のスタートに合わせて、人事評価制度の基準の説明会を開催しています。

「なぜこの評価項目なのか」

「どう行動すれば高評価につながるのか」

を丁寧に説明することで、

職員側も

「評価されるためにではなく、

より良い保育を目指すためにこの人事評価制度・項目がある」

と前向きに捉えるようになりました。

3-2. フィードバックの強化

- 年に2~3回の評価面談を実施し、職員一人ひとりの成長を支援

春・秋・年度末と、年3回の面談を取り入れた園では、

「年度末にまとめて話すよりも、短いスパンで自分の成長を実感できる」と好評です。

特に若手職員からは

「前回の面談で指摘されたことが、今回は“改善されている”と言われて嬉しかった」

と、評価がモチベーションに直結していることがうかがえました。

回数を重ねても、同じ内容を話したり一方的に話すのはNG。

前回の内容が加味されていることもポイントです。

- 定期的な1on1ミーティングを導入し、人事評価に関する質問や相談の場を設ける

月1回の1on1を制度化した園では、

「面談とは違うフラットな関係での対話」が信頼関係づくりに効果を発揮しています。

ある園長先生は

「1on1で“実はこの評価項目の意味がよくわからなくて…”

という相談を受けたことで、制度の伝え方を見直すきっかけになった」

と話していました。

実際に弊社のユーザ様でも、職員との対話をきっかけにヒントを得ている園様もいらっしゃいます。

- 良い点と改善点をバランスよく伝えるフィードバックの技術を向上させる

園長・主任向けに「フィードバック研修」を実施した園があります。

「まず良いところを伝えてから、改善点を具体的に伝える」

という順番を徹底した結果、

面談後に

「否定された感じがなく、前向きになれた」と感じる職員が増え、職員満足度も向上。

指導側のスキル向上が、制度の定着を支えています。

| フィードバックの仕方 | NG例 | OK例 |

| 話す順序 | 改善点だけを先に伝える | まず良い点 → 改善点 |

| 面談の頻度 | 年1回だけ | 年2〜3回+1on1 |

| 内容 | 評価結果だけ伝える | 次のステップも提案 |

3-3. 人事評価結果の活用

- 昇給・昇格・賞与などの処遇に人事評価結果を反映し、職員の成長を促進

「人事評価の評価結果が給与に反映される」

という仕組みを導入したある園では、

処遇の見える化により職員のやる気が明らかに変わりました。

「頑張っていることがちゃんと評価されていると実感できる」

「賞与の額に納得感がある」

という声が多く、働き方にも前向きな変化が見られました。

ただし、賞与や給与の原資は変えられないので、

どの園でもすぐに昇給改善を実行することができるわけではありません。

「評価を処遇に反映したいが、原資に余裕がない」

という園経営者さんの声は非常に多く、現場でもよくある悩みです。

まずは今の原資配分が最適なものかを確認することに加え、

キャリアパスを明確にしていくことをオススメします。

- キャリアパスを明示し、長期的な成長の道筋を示す

「5年後のキャリアマップ」を作成し、

主任や副主任、リーダー職への道を提示した園では、

中堅職員が

「今の自分の立ち位置がわかる」

「どう成長していけば次のステップに進めるかが見える」

と話しています。

結果的に離職率が減り、

「この園で長く働こう」という気持ちを持つ職員が増えることにつながります。

- 個人目標の設定とリンクさせ、職員が自主的に成長できる環境を整える

年度初めに個人目標を設定し、定期的に振り返る文化を取り入れた園では、

職員一人ひとりが

「評価のため」ではなく「自分の目標達成のため」

に行動するようになりました。

ある若手職員は、

「“子どもの主体性を引き出す保育”という個人目標を立ててから、

自然と日々の保育に工夫を加えるようになった」と振り返っていました。

4. 保育業界における人事評価 実際の成功事例

4-1. 人事評価の評価基準を明確にし、職員の納得感を向上させた事例

- ある園では、業務ごとの具体的な人事評価の評価基準を定め、職員への説明会を実施

- 結果として「人事評価の透明性が増した」「自分の目指すべき方向が明確になった」との声が増加

4-2. 人事評価実施に合わせ、フィードバックを強化し、職員の成長を支援した事例

- 1on1ミーティングを導入し、人事評価と目標管理を一体化

- 定期的なフィードバックにより、職員の自己成長意識が高まり、離職率が低下

4-3. 人事評価結果を処遇に反映し、職員のモチベーションを向上させた事例

- 評価と給与・賞与を連動させる仕組みを導入

- 明確な報酬体系により、職員のモチベーションが向上し、定着率が改善

5. まとめ

保育業界で人事評価制度の運用が成功するためには、

明確な評価基準・定期的なフィードバック・評価結果の活用が不可欠です。

実際の成功事例を参考にしながら、自園の評価制度を見直し、

運用の質を高めることで、職員の納得感と組織の成長を両立させることができます。

今後も人事評価制度を継続的に改善し、職員が安心して働ける環境を整えていきましょう。

最新のセミナー情報はこちら

執筆者プロフィール

カタグルマ事務局

株式会社カタグルマ

監修:株式会社カタグルマ 代表取締役/CEO 大嶽広展

城南学戦様.jpg)